Windkraft auf den Hügeln des Schmelztals in Eitorf?

Foto: Pixabay.

Wie steht der Klimatreff zur Windkraft in Eitorf?

Der Klimatreff befürwortet den Bau von Windrädern im Norden von Eitorf, setzt sich aber dafür ein, dass die Natur dabei so gut wie möglich geschützt wird und die Bürger:innen finanziell beteiligt werden. Die Motivation für die Zustimmung zu diesen Windrädern rührt aus der Erkenntnis, dass wir die zunehmende Klimakrise gemeinsam abbremsen müssen, um unseren Kindern und Enkeln ein lebenswertes Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen.

Übrigens: Wer seinen Kindern erklären möchte, warum Klimaschutz wichtig ist, kann mal hier reinschauen - ein "Prima Klima Padlet" mit vielen kindergerechten Klima-Links.

Juni 2024: Dialog zu Windkraft begrüßt

Dass manche Menschen Windräder im Wald nahe ihres Gartens nicht schön finden, ist für den Klimatreff durchaus verständlich. Noch unschöner und sogar gefährlich ist aber ein zerstörter Wald durch den fortschreitenden Klimawandel, also durch Dürren, Stürme oder Waldbrände...

Mehr: Siehe Download rechts (Artikel im Mitteilungsblatt vom 28. Juni 2024)

Febr. 2025: Infostand "Erneuerbar statt fossil" - Für Windräder in Eitorf

Am Samstag, 8. Februar 2025 organisierten wir einen informationsstand auf dem Eitorfer Markt - wir fanden es wichtig, dass Falschinformationen aus dem Raum der Anti-Windkraft-Bürgerinitiative, die zeitgleich eine Versammlung angemeldet hatte, nicht im öffentlichen Raum unwidersprochen verhallten. Hier ein paar Eindrücke:

Fotos: Annick Nippold

Wir wurden nach den ganzen QR-Codes gefragt, die wir als Links am Stand empfohlen haben - eine Übersicht folgt hier zeitnah :-)

Zwei paar Schuhe: Planung von Windenergiebereichen und Genehmigung von Windrädern

Raumplanung und Baugenehmigung sind zwei verschiedene Aufgaben mit unterschiedlicher Zuständigkeit:

- Raumplanung für Windenergiebereiche: Die Bezirksregierung Köln entscheidet über Windenergiebereiche (WEB). Wenn Windenergiebereiche festgesetzt werden, heißt das zunächst noch nicht, dass auf diesen Flächen tatsächlich Windräder gebaut werden. Wenn zum Beispiel der Flächeneigentümer keine Windräder haben will, werden dort auch keine entstehen.

- Genehmigungsprozess für Windräder: Wenn der Flächeneigentümer hingegen eigene Windräder installieren will oder seine Flächen an Windkraftprojektierer verpachtet, dann muss - ähnlich wie beim Bau eines Hauses - ein konkreter Bauantrag für die Windräder eingereicht werden. Über solche Bauanträge für Windräder entscheidet der Rhein-Sieg-Kreis in Siegburg als Genehmigungsbehörde.

Tipp: Es ist gut, sich klar zu machen, ob man gerade von Flächen oder von Windradstandorten spricht - denn davon hängt ab, ob die Bezirksregierung Köln oder der Rhein-Sieg-Kreis zuständig ist. Achtet auch darauf, dass ihr die Nummerierung der Windenergiebereiche (die die Bezirksregierung Köln vorgenommen hat) immer gut von der Nummerierung der geplanten Windenergieanlagen (die der Projektierer vorgenommen hat) unterscheidet :-)

Genehmigungsantrag beim Rhein-Sieg-Kreis

Ende 2024 wurde der Genehmigungsantrag für 13 WEAs in der Gemeinde Eitorf und 5 WEAs in der Gemeinde Ruppichteroth gestellt - nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Zuständig für die Genehmigung ist die Untere Umweltbehörde im Rhein-Sieg-Kreis, nicht die Gemeinden in Eitorf oder Ruppichteroth. Am 16.1.2025 fand in Ruppichteroth eine Infoveranstaltung statt zu den Windparkplänen. Die Projektiererfirma Hellweg Wind und der Waldeigentümer, die Gräflich Nesselrodesche Verwaltung, stellten folgende Pläne der Öffentlichkeit vor. Marius Fuhrmann vom Rhein-Sieg-Anzeiger hat dazu Fragen und Antworten zusammengestellt. Es ist möglich und auch eher wahrscheinlich, dass nicht alle 18 WEAs genehmigt werden, sondern nur eine Teilmenge. Einige Standorte können noch wegfallen, andere sich im Laufe des Genehmigungsprozesses noch verschieben.

Schallausbreitung und Abstände zu den Splittersiedlungen im Wald

In "Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten" muss es laut TA Lärm (6.1) nachts außerhalb des Gebäudes leiser als 45 dB(A) bleiben. In "allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten" gilt nachts für den Schalldruckpegel eine Obergrenze von 40 dB(A). Wenn es (abgesehen von zulässigen kurzzeitigen Peaks) lauter wäre, müssten die WEAs abgeschaltet werden. Schon weil dies die WEAs völlig unwirtschaftlich machen würde (und natürlich weil der Gesetzgeber es verlangt), erstellen Betreiber vorher Schallausbreitungskarten, um WEAs weit genug von Wohnsiedlungen entfernt zu errichten.

- Innerhalb der roten Umkreisung kann die Schallimmission größer als 45 bB(A) sein - darin ist keine Siedlung erkennbar.

- In den Siedlungen zwischen der roten und blauen Linie könnte bei starkem Wind ein Schalldruckpegel von 40-45 dB(A) ankommen. Auf Eitorfer Seite betrifft das die Dörfchen Balenbach, Bruch, Hohn, Plackenhohn, Wilkomsfeld, Nannenhohn, Hönscheid und Schellenbruch.Auf Ruppichterother Seite wären Schmitzdörfgen, Holenfeld und Derenbach betroffen.

- Die Siedlungen zwischen der blauen und schwarzen Linie erreicht im Fall von starkem Wind ein Schall von 35-40 dB(A).

- In den Zentren von Eitorf, Winterscheid, Schönenberg und Ruppichteroth wären die WEAs bei kräftigem Wind nur wie Blätterrauschen oder sehr leises Flüstern hörbar.

Die meisten der insgesamt 18 beantragten WEAs sind 600 bis über 1000 Meter zur nächsten Wohnbebauung entfernt. Einzelne sind aber auch näher: Westlich des Schmelztals wäre WEA 01 nur 535 Meter von Balenbach entfernt. Östlich des Schmelztals läge WEA 10 nur 550 Meter von Nannenhohn und WEA 13 nur 546 Meter von Hönscheid entfernt. In Ruppichteroth wäre die Siedlung Derenbach sogar nur 505 Meter von WEA R02 entfernt.

Mindestabstand gleich doppelte Höhe

Nach § 249 Abs. 10 BauGB steht der öffentliche Belang

einer "optisch bedrängenden Wirkung" dem Bau eines Windrads nicht entgegen, "wenn der Abstand von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu

Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der Windenergieanlage entspricht." Man nennt dies auch "2H Regelung". Als Höhe H zählt die Nabenhöhe plus Rotorradius. Beispiel: Wenn ein Windrad bis

zur Rotorspitze 250 m hoch ist, müssen mindestens 500 m Abstand zur nächsten Wohnbebauung eingehalten werden, damit das Windrad nicht bedrängend wirkt.

Planungsebene: Windenergiebereiche (WEB) im Regionalplan Köln

Offenlage zum Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien

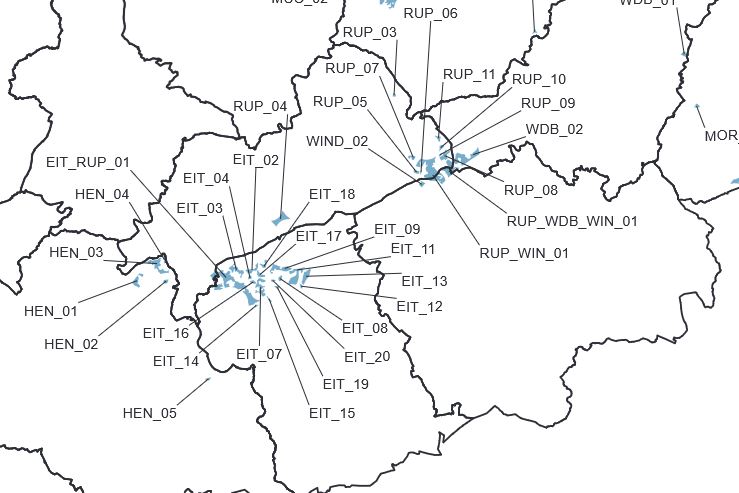

Das Bild zeigt die zeichnerische Darstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien des Regionalplans Köln, wie er vom 13.1. bis 13.2.2025 von der Bezirksregierung Köln in die Offenlage gegeben wurde (als Zoom auf Eitorf). Die Behörden nennen es "Offenlage", wenn die Öffentlichkeit formal eingeladen ist, zu einer Planung ihre Meinung zu äußern und Anregungen zu geben. Alle karierten Gebiete sind "Windenergiebereiche (WEB)". Die braune Umrandung bedeutet, dass diese WEB zugleich auch jeweils "Beschleunigungsgebiet" werden sollen. Dort gelten dann beschleunigte Genehmigungsverfahren. Gemeinden und Bürger:innen können Stellungnahmen abgeben zum hier dargestellten Entwurf der Windenergiebereiche - und zwar auf der Beteiligungsplattform NRW.

Nummerierung der Windenergiebereiche (WEB)

In der obigen Kartenversion des Regionalplans sind die Namenskürzel für jeden Windenergiebereich (WEB) dargestellt. Die Eitorfer WEB beginnen mit EIT, diejenigen in Ruppichteroth mit RUP. EIT_RUP_01 erstreckt sich über beide Gemeinden.

Warum genau diese Flächen?

Die Bezirksregierung hat aus dem gesamten Regierungsbezirk alle Siedlungsbereiche plus einen Abstand von 700 m im Innenbereich und 500 m im Außenbereich freigehalten, zusätzlich Korridore entlang aller Straßen und Stromleitungen. Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope, Bereiche zum Schutz der Natur (BSN), Laubwälder und Mischwälder, Naturwaldzellen, Bestattngswald, forstliche Versuchsflächen und Saatgutbestände wurden alle "weggefiltert". Ebenso Schutzbereiche um militärische Einrichtungen und um Anlagen der Flugsicherung. Schließlich wurden auch stehende und fließende Gewässer, Talsperren, Heilquellenschutzgebiete und Trinkwasserschutzgebiete (jeweils Schutzzonen I+II) und Überschwemmungsgebiete ausgeschlossen. Nachdem alle Ausschlusskriterien angesetzt waren, blieb für Eitorf das obige Flächenmuster übrig.

Umweltprüfung

Im Anschluss wurden die Flächen seitens der Bezirksregierung Köln einer Umweltprüfung unterzogen. Dabei zeigte sich, dass bei zwei Windenergiebereichen in Eitorf schutzgutübergreifend "erhebliche Umweltauswirkungen" zu erwarten sind: Das betrifft EIT_RUP_01 (wegen betroffener Biotopverbundflächen, schutzwürdiger Biotope und schutzwürdiger/klimarelevanter Böden) und EIT_07 (wegen Biotopverbundflächen und schutzwürdigen Böden). Bei allen übrigen Windenergiebereichen wurden die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als nicht erheblich eingeschätzt.

Verschneidung der WEBs und der geplanten WEAs

Quelle der obigen Karte: Ratsinformationssystem der Gemeinde, Tagesordnung des Ausschusses für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz (ASOMK) am 4.2.2025. Anlage 15 - Darstellung von zusätzlich gewünschten Flächen. Vorgelegt durch den Projektierer bzw. den Flächeneigentümer. Es ist erkennbar, dass in Ruppichteroth die beantragten Windräder WEA R01, WEA R02 und WEA R03, und in Eitorf die WEA 11, WEA 12, WEA 13 außerhalb der bisherigen Windenergiebereiche des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien des Regionalplans liegen.

Votum im Gemeinde-Ausschuss

Am 4.2.2025 lehnte der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz (ASOMK) der Gemeinde Eitorf es einstimmig ab, bei der Bezirksregierung drei weitere Windenergiebereiche für die vom Projektierer beantragten WEA-Standorte 11+12+13 zu fordern. Damit ist deren Realisierung tatsächlich sehr unwahrscheinlich geworden.

Zudem sprach sich der Ausschuss mehrheitlich dafür aus, die Windenergiebereiche EIT_RUP_01 und EIT_07 aus dem Regionalplan-Entwurf zu streichen - wegen der oben angeführten "schutzgutübergreifenden erheblichen Umweltauswirkungen". Die Eitorfer Verwaltung wird dieses Votum nun im Rahmen der Offenlage an die Bezirksregierung weitergegeben, die diese Eitorfer Stellungnahme prüft - zusammen mit Tausenden weiteren Stellungnahmen aus dem ganzen Regierungsbezirk Köln. Die Entscheidung darüber, welche Windenergiebereiche aufgenommen werden, trifft aber die Bezirksregierung, nicht die Gemeinden Eitorf und Ruppichteroth. Welche Windräder genau in diesen beiden Wndenergiebereichen geplant sind, ist auf den uns bisher vorliegenden Karten leider nicht ganz genau zu erkennen.

Exkursion: Zwei Blicke hinter die Steckdose

Der Klimatreff hat im Mai 2024 zwei Bicke hinter die Steckdose geworfen. Wir besichtigten den Braunkohlentagebau Hambach und zwei Windparks in der Eifel. Dieselbe Tour hat am 12.10.2024 auch die Gemeinde Eitorf zusammen mit der BürgerEnergie Rhein-Sieg eG als große Busexkursion für interessierte Bürger*innen angeboten. „Wenn man die fossile und erneuerbare Stromerzeugung direkt nacheinander anschaut, ist offensichtlich, dass Braunkohle nicht nur extrem klimaschädlich, sondern auch extrem naturzerstörend ist“, sagt Carmen Ulmen vom Klimatreff Eitorf.

Windräder im Nadelwald-Forst

Im Vergleich zur großflächigen Verwüstung durch den Braunkohlentagebau kann eine Windenergieanlage im Wald geradezu friedvoll wirken.

1,8 Prozent-Flächenziel für Windkraft

Hier in den Mittelgebirgen ist es aber auf den Hügeln am windigsten – und diese Höhenzüge sind meist bewaldet. Das dicht besiedelte Nordrhein-Westfalen

kann sein gesetzlich vorgeschriebenes Flächenziel von 1,8 Prozent für Windenergie nur erreichen, wenn auch Waldflächen dafür genutzt werden. Je mehr Abstand zur Wohnbebauung gewünscht ist, desto

mehr Waldflächen müssen einbezogen werden.

Schutzgebiete sind tabu

Windenergieanlagen werden nicht in Naturschutzgebieten oder Nationalparken gebaut, nicht in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten, nicht in Vogelschutzgebieten, auch nicht in inneren Zonen von Biosphärenreservaten.

Laub- und Mischwald ist tabu

Windenergieanlagen sind in NRW nur im Nadelwald und auf Kalamitätsflächen (Kahlflächen) erlaubt, nicht im Laubwald oder Mischwald. Denn naturnahe Laub-

und Mischwälder sind viel reicher an Tier- und Pflanzenarten und naturschutzfachlich und ökologisch viel hochwertiger als Nadelwaldforste. Auch der Klimatreff würde Windräder im Laub- oder

Mischwald ablehnen.

Kahlflächen und bestehende Waldwege nutzen

Im Nadelwald wächst bei uns vorwiegend Fichte – die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese ohnehin in trocken-heißen Sommern schnell vom Borkenkäfer befallen wird und hier im Klimawandel wenig Chancen hat. Wenn möglich, werden Windenergieanlagen daher genau in die entstandenen Kahlflächen gestellt. Bei den Zuwegungen werden die bereits bestehenden Waldwege verwendet. Beides hilft, dass weniger Bäume gerodet werden müssen.

Ausgleichsmaßnahmen

Ohnehin kann unter der Windenergieanlage wieder neuer Wald wachsen. Denn nur knapp die Hälfte der während der Bauphase erforderlichen Fläche bleibt

versiegelt – die andere Hälfte wird wieder aufgeforstet. Sogar die Fläche, die während der Betriebsphase versiegelt bleibt, muss an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden. Das ist gesetzlich

vorgeschrieben und darauf achten die Forstämter und Genehmigungsbehörden. Insofern führt eine Windenergieanlage im Wald unter dem Strich nicht zu Waldverlust.

Größere, dafür weniger Windräder

Mit rund 250 Metern (bis zur Rotorspitze) sind Windräder heute sehr viel höher als früher – dafür produzieren sie heute aber auch ein Vielfaches an Strom. Denn in den höheren Luftschichten weht der Wind deutlich stärker. Und längere Rotoren sammeln den Wind aus größeren Kreisflächen ein. Für den Naturschutz ist es besser, eine kleinere Anzahl an sehr großen Windrädern zu bauen als ein Vielfaches an kleinen Windrädern.

Windrad im Nadelwald in Hürtgenwald in der Eifel (Mai 2024). An diesem Windpark ist auch eine Bürgerenergie-Genossenschaft beteiligt. Foto: Herbert Antweiler

Freifläche rund um ein Windrad während der Bauphase. Mehr als die Hälfte muss nach der Bauphase wieder an Ort und Stelle aufgeforstet werden. (c) Ralf Bartsch

Während der Busexkursion am 12.10.2024 besichtigten wir zunächst einen Windpark in Simmerath-Lammersdorf, der 2016 von den Stadtwerken Aachen (STAWAG) in Betrieb genommen wurde und gerade im Februar 2024 um zwei neue Windenergieanlagen erweitert wurde. Da gerade vor Ort eine Wartung vorgenommen wurde, war es spontan möglich, einen Blick in den Turm zu werfen.

Zum Vergleich schauten wir uns den Windpark in Hürtgenwald-Peterberg an, der im Jahr 2019 errichtet wurde und u.a. von der Bürgerenergie Kreis Düren eG betrieben wird. Hier konnten wir sehen, dass 5 Jahre nach Inbetriebnahme die beanspruchte Fläche deutlich kleiner ist.

Foto rechts: Ralf Bartsch

Infraschall: Fakten und Mythen auseinanderhalten

Hierzu sind viele Fake-News im Umlauf. Wir empfehlen folgende Links für zuverlässige Fakten:

#16 Infraschall und Windkraft - Risiko oder Panikmache? Podcast von Prof. Dr. Volker Quaschning und Cornelia Quaschning (52 Min.). 2.4.2021.

- Physikalische Grundlagen zu Frequenzen von Schallwellen (= Druckschwankungen von Luft), Ultraschall (>20.000 Hz) und Infraschall (<16 Hz), sowie Schalldruckpegeln (= Stärke des Schalls, messbar durch ein Mikrofon oder das Trommelfell), die logarithmische Dezibelskala (dB(A)) und die Schallleistung (= Wirkung von Schall). Die Wahrnehmungsschwelle ist abhängig von der Kombination aus Frequenz und Schalldruckpegel.

- Natürliche Infraschall-Quellen: Wind, Meeresrauschen, Erdbeben, Gewitter

Technische Infraschall-Quellen: Verkehr, Waschmaschine, Öl-/Gasheizung, Orgeln, Windkraftanlagen, Industrieanlagen, Ventillatoren - Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg - Studie: In 700 m Entfernung war kein Infraschall-Unterschied zwischen eingeschalteter oder ausgeschalteter WEA messbar. In 150 m Entfernung war zwar der von einer WEA ausgehende Infraschall messbar, aber er war unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle. Im fahrenden Auto ist die gemessene Infraschall-Höhe um Zehnerpotenzen höher als in 150 m Entfernung von einer WEA.

- Möglichkeiten der Messung von Infraschall

- Falsche Schalldruckpegel der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

- Nocebo-Effekt beim Infraschall (Gegenteil vom Placebo-Effekt)

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg: Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen. 2/2020.

Der Spiegel: Altmaier entschuldigt sich für Rechenfehler bei Windkraft-Schallbelastung. 27.4.2021

"Es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben". Interview mit Dr. Stefan Holzheu. 24.1.2022

Quaschning erklärt: Infraschall von Windkraftanlagen. 2024.

Studie zum Nocebo-Effekt von Infraschall

WindRat: Windkraft im Konsens: Der Windpark Wilstedt Süd. 2024.

ee mag - Europäische Energiewende: Behauptungen zur Windkraft - Infraschall.

PFAS - Ersatz finden, aber Windkraftausbau nicht ausbremsen

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) werden umgangssprachlich auch "Ewigkeitschemikalien" genannt. Diese chemische Stoffgruppe besteht aus mehr als 10.000 verschiedenen Stoffen der organischen Chemie. Sie bestehen aus verschieden langen Kohlenstoffketten, wobei die Wasserstoffatmone ganz (perfluoriert) oder teilweise (polyfluoriert) durch Fluoratome ersetzt wurden. Diese Chemikalien sind allesamt nicht natürlich, sondern wurden seit nach dem 2. Weltkrieg technisch entwickelt.

Breite Anwendungsfelder

Solche PFAS werden verwendet in Bratpfannen, auf Backpapier, auf Polstermöbeln, Wanderschuhen, im Kinderwagen, auf Outdoor-Kleidung (Imprägnierung), sogar in Kosmetika. Draußen in der Natur werden sie großflächig als "Pflanzenschutzmittel" auf die Äcker ausgebracht. Im Fall von Bränden gelangen sie ebenfalls in die Natur, da sie auch in Feuerlöschmitteln enthalten sind. Auch werden sie als Beschichtung auf Metallen verwendet - zum Beispiel im Maschinen- und Autobau - und auf Windrad-Rotoren. An den Rotorblättern sind sie erforderlich, weil die Rotoren sehr starker Witterung ausgesetzt sind durch Sonne, Wind, Regen, Hagel, Schnee und Sturm.

Langlebigkeit hat Vor- und Nachteile

Alle PFAS sind sehr langlebig und chemisch und thermisch stabil, meist fettabweisend, wasserabweisend und/oder schmutzabweisend. In der Natur werden sie jedoch mit Wind und Regen verteilt (mobil), bauen sich nicht ab (persistent), sondern reichern sich im Boden und in Lebewesen an (bioakkumulierend), gerade die langkettigen PFAS am Ende der Nahrungskette auch im Menschen. Tierische Lebensmittel sind am stärksten mit PFAS belastet. Was Produkte länger haltbar / langlebiger macht und damit Müll reduzieren hilft, ist in der Natur genau von Nachteil. Gerade die Kombination aus Langlebigkeit und Gesundheitsschädlichkeit machen sie besonders bedenklich.

Regulierung auf EU-Ebene und weltweit

In den letzten 20 Jahren wurden bereits zahlreiche chemische Substanzen aus dieser Stoffgruppe, die für Mensch und Umwelt nachweisbar besonders schädlich sind, reguliert - z.B. durch die EU-REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) und die EU-POP-Verordnung (Persistent Organic Pollutants, Verordnung (EU) 2019/1021) und die weltweit gültige Stockholm-Konvention für persistente organische Schadstoffe. "Reguliert" bedeutet: Es gibt Übergangsfristen und Zieljahre, bis zu denen die Stoffe ersetzt werden müssen. Tatsächlich hat die Belastung mit PFAS tendenziell bereits abgenommen. Dennoch besteht weiterer Regulierungsbedarf, weil heute klar ist, dass die gesamte PFAS-Stoffgruppe ein Problem darstellt, nicht nur einzelne Stoffe daraus. Die Europäische Chemikalienbehörde ECHA hat 2023 vorgeschlagen, Herstellung, Verwendung, Inverkehrbringen und Einfuhr von allen PFAS zu verbieten.

PFAS und Windräder

Der Klimatreff vertritt die Auffassung, dass PFAS in allen Bereichen Schritt für Schritt ersetzt werden müssen. Auch bei Rotoren von Windenergieanlagen sollte nach Ersatz gesucht werden. Aber es ist keine Lösung, deshalb die bitternötige und existenziell wichtige Energiewende auszubremsen. Denn die größten Einträge von PFAS in die Umwelt stammen nicht von Windrädern.

Mehr gute Infos hier.

Von A wie Abholzung bis W wie Wertverlust von Wohneigentum

Das ee mag hat eine Art Kompendium zu allen Argumenten, die gegen Windkraft vorgebracht werden, zusammengestellt. Dabei gibt es jeweils einzelne Artikel zu Themen wie zum Beispiel Abholzung von Forstbäumen, Vogelschlag, Fledermausschlag, Brandschutz, Landschaftsbild, Wertverlust von Wohneigentum und vielen mehr. Klickt euch einfach mal durch.

Vielleicht vertraut ihr mehr der Umwelt- und Naturschutzorganisation BUND? Auch der BUND hat "Argumente für Windkraft: Fakten statt Mythen" veröffentlicht (Stand: 28.5.2024).

Die Tagesschau-Redaktion wies am 6.2.2025 aktuell darauf hin, dass zahlreiche Fake News rund um die Windkraft im Umlauf sind und viele Menschen sich empfänglich zeigen für diese Falschinformationen.

Anwalt gegen Windkraft - was man wissen sollte...

Leserbrief des Klimatreff zum Rhein-Sieg-Anzeiger-Artikel „Anwalt unterstützt Bürgerinitiative“ vom 3.1.2025 von Klaus Heuschötter (ungekürzte Fassung):

"Der im Artikel vorgestellte Rechtsanwalt Thomas Mock berät schon seit drei Jahrzehnten Anti-Windkraft-Initiativen in ganz Deutschland. Er wird häufig durch die Bundesinitiative „Vernunftkraft“ und den „Bundesverband Landschaftsschutz“ vermittelt. Vernunftkraft ist gegen erneuerbare Energien und für Kohle- und Atomkraft – die Argumente decken sich weitgehend mit denen von Leugnern des menschengemachten Klimawandels. Politisch unterstützt wird „Vernunftkraft“ vor allem von der AfD. Bis 2020 setzte sich Thomas Mock in der (energieintensiven) Aluminiumindustrie für billigen Industriestrom ein und bremste das Erneuerbare-Energien-Gesetz immer wieder aus. Er ist zudem Vorsitzender des Braunkohle-Lobbyvereins „Unser Revier – unsere Zukunft“.

Kohle-, Atom- und Aluminiumindustrie sind allesamt wahrlich nicht als dezidierte Naturschützer bekannt. Deshalb muss die Frage erlaubt sein, warum Herr Mock ausgerechnet bei Windrädern, deren Einfluss auf die Natur im Vergleich dazu „peanuts“ ist, alle juristischen Artenschutz-Joker auf UN- und EU-Ebene zieht. Windräder über Baumwipfeln sind übrigens nur im – durch die Klimaerwärmung stark angegriffenen – Nadelforst erlaubt, nicht im naturschutzfachlich viel höherwertigen Laubwald, dessen Biodiversität wir als Gesellschaft unbedingt noch stärker schützen sollten. Geht es Kohle-Lobbyisten wie Mock vielleicht einfach darum, im Tarnkleid des Naturliebhabers die bitternötige Energiewende zu torpedieren? Alle Anwohner:innen, die des Anwalts quasi kostenfreie Rechtsberatung gegen Windräder in Eitorf nutzen, sollten sich kritisch fragen, vor wessen Karren sie sich damit spannen lassen."